魚影の濃さ、サイズとも魅力的な山陰方面の船のアマダイ釣り。日本海のアマダイと言えば若狭湾が有名ですが、場荒れしていない山陰沖はまさにアマダイ天国です。

今回、島根県の浜田沖から益田沖を舞台にした同県浜田港の幸豊丸での釣りを例に、この釣りについて紹介したいと思います。

■今回のフィッシングアドバイザー

オーナーばり/藤岡裕樹

父親の影響で、物心ついた時にはすでにロッドを握っていたという生粋のアングラー。海や川が身近にあったこともあり、少年時代はタチウオの引き釣りやバスフィッシング、シーバス、渓流釣りなどに没頭する。大学時代からはオフショアゲームにハマり、国内各地はもちろん、海外にも遠征し幾多の経験を積んだ。

現在は、オーナーばりの企画営業スタッフとして、オフショアルアーゲーム、船のエサ釣り、友釣り、エギングの商品開発や企画を担当。座右の銘は釣りを深く探求すること。得意分野は船のルアー&エサ釣り。

■アマダイという魚

海域にもよりますが、水深40~150mくらいまでの砂泥底に棲んでおり、海底に凸凹や起伏のある斜面に穴を掘って、これをねぐらに生活しています。

基本的に待ち伏せ捕食型の魚で、巣穴から顔を出して付近にエサがやってくるのを待っています。エサが近づいたらダッシュで食いつき、穴に戻るという習性を持っています。

エサとなるのは甲殻類や沖合にいるゴカイの仲間などです。泥煙が上がると、こういった底生生物が舞い上がることを学習していて、泥煙に強い反応を示します。

なお、この釣りが盛んな相模湾や遠州灘では冬の沖釣りの定番魚になっていますが、必ずしもこの限りではなく、年間を通しておいしい魚です。

■山陰地方のアマダイ釣り

山陰地方のアマダイは真夏を除いてほぼ周年狙うことができます。最盛期は水温とともに活性も上昇する5~6月と、越冬に備えて荒食いする10~11月。真冬でも釣れる魚ですが、12~3月は日本海特有の気候でシケが続くため、天候が許す日が少ないのが現状です。とはいえ、実質禁漁状態となる長い冬が当地のアマダイの資源保護にひと役買っており、なかでも浜田~益田沖は、江の川、三隅川、高津川などたくさんの一級河川が養分や砂泥を海に運んでくれることもあり、アマダイにとって最高の環境が整っているのです。

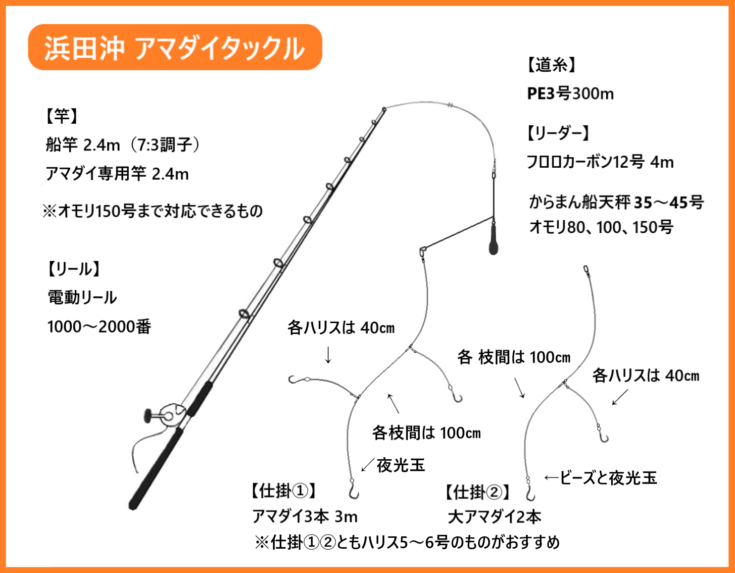

■タックルについて

・竿/2.4m前後でアマダイ専用または7:3調子の船竿で80~150号のオモリに対応できるもの

・リール/電動リール1000~2000番

・ミチイト/PE3号✕300m

・リーダー/フロロカーボン12号4m

■タックル以外で必要なもの

・エサ箱

・クーラーボックス30L程度(魚用)と10L程度(飲食物用)

・デッキブーツ

・サオ受け

・先の細いプライヤー(ハリを飲まれることもあるため)

・ライフジャケット

■仕掛け

テンビン吹き流し式

・からまん船天秤35~45号(アーム長35~45㎝)

・オモリ80/100/150号を用意。100号がメイン。

※仕掛けはともにハリス5~6号のものが適合。

※自作する場合は…ハリはOH沖アミチヌ(Wケン付・ヒネリなし)6号、マダイばり12号、ハリスはナイロン5~6号を使用。

※天ビンについては、誘いを小まめにくり返すため、弓型のものよりも仕掛けをなびかせやすいアームが直線型のものが適しています。

■仕掛け選びの注意点

ハリス5~6号の太めのものが適しています。山陰の特に浜田~益田沖は大型のアマダイが多いというのも理由ですが、魚影も濃いため多点掛けを狙って1匹目が喰った後にそのまま待つことが多く、ハリを飲まれることがあります。アマダイや外道でよく掛かるレンコダイの口には小さな歯が並び、飲まれるとハリスが傷つきます。

また、70~80㎝のマダイや50㎝級のアオハタなど大型魚が食うこともザラなので、こういったことも想定し、5~6号の太ハリスを選ぶのがベストな選択です。

■使用するエサ

・定番エサ…冷凍の中エビ、大エビ、ホタルイカ

・あると良いエサ…アオイソメ、サンマやサバの切り身

なお、冷凍エビやホタルイカを合わせて4パック(エサ取りも活発になる暖かい時期はエビとイカ合わせて6パックほど)と、アオイソメは500円分、魚の切り身は10切れくらいが1日分の目安です。

当地のアマダイ釣りは比較的水温が高い時期に行われるためエサ取りが多く、外道防止やエサの消耗を防ぐために、オキアミではなく冷凍エビが用いられます。

また、外道がうるさいときは、これをけん制するためにアオイソメや魚の切り身を用いるのも対策の一つです。

■各エサの付け方

・冷凍エビ=尾羽根を切って尻からまっすぐに刺す

・ホタルイカ=頭の先にチョン掛け

・アオイソメ=通し刺し

・魚の切り身=皮から皮へ縫い刺し

集魚力を高める目的のほか、〆てエサ持ちを良くするためにソルトタイプの集魚剤を用いるのもおすすめです。

■釣り方…基本編

吹き流し仕掛けを使う沖釣り全般に言えることですが、投入の際は仕掛けの最も先端から投入し、潮を受けて仕掛けが張ったところでオモリを着けた天ビンを投入します。オモリから投入すると海中で仕掛けが絡んでしまい、こうなると魚はエサを食いません。

仕掛けが着底したら、サオを1mほど上下させて誘いを行いつつ、底の取り直しを行っていきます。このとき、遠くにいるアマダイからもエサがよく見えるよう、底より少し上にエサを位置させるのが良いのですが、底から離れすぎるとアマダイの射程圏を外れてしまうため、常に底との距離感を把握しながら探っていきます。

海中で潮を受けた仕掛けは横になびきます。この状態で、アマダイの捕食層である海底から1~2m以内に各エサを漂わせていく…このような釣りだと思ってください。

なお、3本バリの仕掛けを使えば捕食層内にたくさんのエサを位置させることができ、カバーできる範囲が広くかつ緻密になります。また、波が高く船の上下動で仕掛を底付近にキープさせにくい時や、エサ取りが多い時なども3本バリの長仕掛けが活躍します。

一方で、2本バリ仕掛けは全長が短い分トラブルが起きにくく、短い時間で仕掛けが張りやすいので、アマダイの活性が高いときに積極的に誘いを入れてどんどん食わせていくのに適しています。

アワセについては素早い動作はNGです。冷凍エビなど大きなエサを使っているため、ビュンとアワセるとハリ先がアマダイの口や喉に突っかからずに、エサごとすっぽ抜けやすいです。

そこで、アタリが来たら電動リールをゆっくり回転させ、サオで聞きつつ重みが確認できたら、最後にギュンと回転数を上げ巻きアワセを入れます。こうすることでハリ先がアマダイの口腔内や唇を捉え、バレにくい場所に掛かります。

■釣り方…応用編

3つの条件に分けてそれぞれの対応策を紹介します。

・外道が多いとき

頻繁な誘いは外道を寄せてしまうため、誘う頻度を落とします。また、あえてアタリの少ないエサに変えるのも選択肢です。レンコダイが異常に高活性なときなどは、イソメや魚の切り身を用いるなどして対応します。

・潮がゆるく活性もイマイチなとき

潮が停滞しアマダイの活性が鈍いときは、ベタ底や底よりちょい上が捕食ゾーンになります。このため、あまり仕掛けを上げてしまうと一番先っぽのエサしか捕食の対象になりません。

そこで、船が流れるのを利用して、仕掛けを底で引きずるようなイメージで釣っていきます。このため、仕掛けの先端のハリの15㎝ほど上に2Bくらいのガン玉を付けてやると、ガン玉がアンカーの役目を果たし、仕掛全体が張りやすいです。

なお、潮が緩い状況では仕掛けがなびきにくく、着底直後は先に沈んだオモリとテンビンの上に仕掛けが漂っている状態になっています。ここですぐに誘いを入れてしまうと、漂う仕掛けの中にテンビンが突っ込み絡んでしまいます。

そこで、着底後はちょっかいをかけず、5分ほど置きザオで待機します。しばらく待てば仕掛けがなびくので、ここから誘いを開始します。

ただし、誘い上げ→誘い下げと移った時点で、天ビンに引っ張られた仕掛けは、先に沈んだオモリの上に屯する状態になりますので、ここでビシバシ誘うと結局絡んでしまいます。

このため、ゆっくり2~3回誘ったら再び5分ほど仕掛けがなびくのを待つ…この動作を繰り返して誘っていきます。

なお、誘いの頻度を落とすにしても、10分以上置いても反応がないようなら、「エサが無い」「仕掛けが絡んでいる」などを疑ってください。魚影の濃い山陰では、10分という時間が、ひとつのバロメーターになります。

・波が高いとき

先にも書きましたが、波が高いと船の上下幅も大きくなり、仕掛けが引っ張り上げられ底から大きく離れてしまいます。

そんなときは、3本バリ3mの長い仕掛けを使うのがベター。長い分、1~2mのタナずれを先の方のハリがカバーしてくれます。

■ファイトについて

やり取りについては、中速でゆっくり巻き上げます。高速巻きはバラシの原因になるのでNGです。

ドラグは手でグーッと引っ張ったらズルズル…とイトが出る(3kg相当)ぐらいに設定しておきます。見た目に反してよく引く魚であり、中層まで上がってきてもたびたび抵抗します。

これは3段引きとも呼ばれ、仮に水深100m超で食ったら、まずアワセた直後に、続いて80mあたりまで来たときと、残り20~30mに来たときに激しく暴れます。掛かったのが本命か外道かを判別する材料にもなるので、覚えておくとこの釣りが一層楽しくなります。

■シーズンの展望など

さて、釣期をおさらいすると、長いシケが終わった春はストックされていた大型個体が揃いやすく、水温が上昇してくる5~6月は数釣りが楽しめます。7~9月もアマダイは食いますが、日中は熱すぎること、また遊漁船もシロイカ釣りに奔走するので、素直にイカ釣りを楽しみましょう。秋が深まる10~11月は越冬に備えて荒食いするため、再び数と型が狙えます。12~3月は冬の日本海特有のシケが続き、出船できる日が限られますが、釣期自体は続きます。

なお、アマダイは典型的な料亭御用達の高級魚で、代表的な西京焼きのほか、ウロコをとらずにパリパリとした食感を楽しむ松かさ焼き、ムニエルや一夜干しなど火を通す料理で供されることが多いです。

もちろん刺身も抜群。特に皮に強い甘味があるので、取り除いてしまっては美味しさ半減。湯引きなど皮を食べる刺身にすることで、この魚の旨さの真髄を体感できるでしょう。ただし、そのままだと少し水っぽいので、軽く塩をして占めるなど工夫が必要です。

このほか頭やアラからも良いダシが出るので、おいしい潮汁が楽しめるなど、本当にグルメの塊のような魚ですよ。

浜田沖のアマダイ釣り動画は↓をご覧ください。